主办单位:今日美术馆

画展赞助:胡海林先生

支持单位:美国华盛顿州美中经济发展促进会/美国华盛顿州中华美术家协会/美国西雅图乐雅斋画廊/中国烟台朋珠酒庄安徽芜湖三川商贸总代理

媒体支持:新视觉杂志社

开幕时间:2011年7月1日 下午4点

展览时间:2011年7月1日——7月10日

开放时间:周一至周日,上午10:00——下午5:00

展览地点:今日美术馆2号馆2层

地址:北京市朝阳区百子湾路32号苹果社区

联系电话:8610-58760600-100

网站:www.todayartmuseum.com

前言

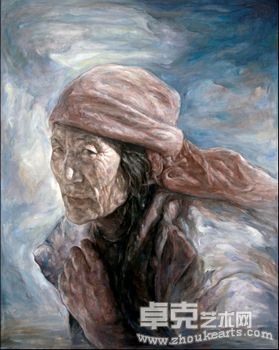

在开始进行“西藏”系列的创作之前,锁钧像很多艺术家一样,尝试过各种各样的题材。在他生活的城市中,他探索着,风景、普通人或者生活,直到他痛苦的发现,这里没有他想要的灵魂。直到他2001年遇到“西藏”,他才在这里找到了自己遍寻不见的激情和向往,也才将灵魂与绘画镶嵌相合起来。初见“西藏”,与大多数人一样,锁钧感受到的是神秘和遐想,异域的风情让他不自觉的靠近。接触的多了,寺庙僧人与普通藏民的生活走进了他的视线,他发现西藏最吸引人的不是那旖旎的绚烂的景象,而是那儿的人们。他们祖祖辈辈生活在这里,忍受着各种严酷的环境和天气,坚韧不拔,他们不卑不亢,平和安静的守着那片近乎纯净的土地。这一切让锁钧着迷,他们身上独有的那种特质让锁钧敬畏,直接碰触到他的内心深处,他告诉自己,就是这个了,就是这种感动和尊敬了,找到了。

于是,锁钧开始虔诚的拿起笔开始画“西藏”,这一画,就是十年。如此长时间的坚持,锁钧对于“西藏”的坚持和热爱却不曾改变,十年的反复涂抹,带来的也并不是反复和重叠,而是一次又一次的前进和改变。问他为什么会坚持那么久,锁钧说是那种对藏民的感情支持让他孜孜不倦的画着,这种感情驱使着他努力。是的,他提到的是“藏民”,而不仅仅是“西藏”,他的画中出现的也不仅仅是西藏的景色,更多的是藏民们,西藏的美景在这里反倒成了陪衬。风景也许是亘古不变的循环,但是对人的深入和发现却是在不停的进行和变化着的,这样的变化引导着锁钧作品十年来的变化。进藏次数一次次的增多,锁钧对藏民们的认识、藏民们对锁钧的影响也在不停的深入和具体化着。也正是如此,锁钧下笔时对藏民表情的琢磨也由迟疑变得越发确定起来。藏民们脸上带着安宁的神情,不大喜,无大悲,淡漠的出现在锁钧的画布上。锁钧对此的解释是,在多年的生活观察中,他发现藏民早已与环境合二为一,成为精神上与自然相通的人,从他们的眼睛里看到的是虔诚、平和和木然。锁钧希望观者能从他的画中体会到藏人们的那一份从容和淡定,能够学会在自己的环境中平静下来,审视自己的欲望,平息这些欲望带来的焦虑和狂躁。

是的,当我们静下心来看锁钧的这些作品的时候,最吸引我们的反而不是他卓越质朴的画功,而是画面上藏民们的眼神和表情。那眼神是直看到你心底的震动,那种眼神仿佛洞悉一切,看穿你的全部,但是又带着这样那样的漠然,告诉你那些所谓的在乎和追求不过是自寻烦恼和欺骗,让我们反思,我们多久没有倾听过自己的心,没有时间去看一眼周围的人和事物,我们在匆匆忙忙的追寻中浪费了生命,也错过了本该美丽的一切。我们常常会说,一件好的作品应该是深入人心、引人深思的,但是我们却也常常会忘记这样的标准,忘记了最让人心动的作品是应该静下心来欣赏的。我们忽略了很多,但我们还要忽略锁钧笔下的那些美丽吗?

所以,现在,停下脚步,听我们的眼睛和心告诉我们关于锁钧画笔下藏民的故事和感动。

下一个十年,我继续画西藏

——锁钧的艺术追求

“那是一个充满神秘感的民族,好奇心会引领你逐渐走入他们的生活、精神之中。随着进藏次数的增多,你就会越加对祖祖辈辈生活在一片美丽而又荒芜的净土之上的藏民族产生无比的敬意,西藏的灵魂不是那里雪山、大湖而是人。”10余年的苦苦坚守,锁钧眼中的西藏早已超越自然的恩赐而纵深到更广博的人性之中了。

新视觉:你是什么时候开始对绘画产生兴趣的,对绘画的热情来源于哪里?

锁:应该说是从很小的时候,因为父母从事艺术工作,受家庭艺术氛围的影响,经常临摹一些小人书什么的,直到初中二年级父母发现我的学业成绩一团糟,才开始重视起我的绘画兴趣,母亲把我交给她的一位毕业于中央美院的同学,开始正式学画,但一开学就以功课忙来搪塞家里,三天打渔两天晒网。78年美术院校重启高考招生后,我才真正激发起对绘画的热情,悄悄为自己规划起从美术学院到画家的未来之路。

新视觉:在学画的过程中对自己影响最大的人是谁?

锁:如果要我现在说出对我影响最大的西方画家是谁,我想我会说出“米勒”这位法国人的名字。

新视觉:在开始西藏系列之前,你主要的绘画主题是什么?为什么?

锁:在我画所谓“西藏题材”之前,这个问题经常困扰着我,特别是“主题”这个关键词,每次拿起笔就开始纠结。我基本上什么“主题”都画过,什么风景、城市、普通人……,我努力地想在画布上如何“深刻地”表现出这些五花八门的“主题”,我有时感觉到自己象一个孤魂,茫然地浮过城市的天空,没有碰撞、遭遇和回应,我痛苦地感到在熙攘的城市里没有我的美学!

因为您提到了绘画的“主题”的问题,这可能是造成长期束缚我们这一代画家的症结所在。80年代,吴冠中引发的绘画“形式”与“内容”之争,事实上帮助很多人在思考了这个问题。长期以来“主题先行论”困扰了很多有才华的画家,受革命战争时期宣传绘画的影响,他们总是想方设法让自己的画深刻起来,具备某种教化的功能,恰恰忽视了绘画形式本身所具备的美学价值,幻想着把某个事先界定好的所谓深刻主题,一桶水似地浇到你的作品中去,等到作品完成后,这一切却成了一个笑料。直到看过哈默画展、法国风景画展之后,才知道其实可以这么画画。

新视觉:2001年开始创作西藏系列,延续至今,这个题材在什么方面触动了你?为什么会这样长久的坚持对西藏题材的描绘?在这个过程中遇到了怎样的困难?

锁:首先是神秘感吧,每次看到照片上美的让人窒息的高山大川、布达拉宫、藏人们独特的服饰、神秘的宗教信仰,都会引发我的无限遐想。待了一段时间你就会把注意力关注到寺庙、喇嘛和普通的藏民身上,那是一个充满神秘感的民族,好奇心会引领你逐渐走入他们的生活、精神之中。随着进藏次数的增多,你会更多一份理性来看待西藏体验西藏。你就会越加对祖祖辈辈生活在一片美丽而又荒芜的净土之上的藏民族产生无比的敬意,西藏的灵魂不是那里雪山、大湖而是人。他们是一群似乎漠视严酷环境的人,特别是藏北羌塘高原上的缺氧、严寒,他们的身体经过千百年的锤炼进化,已经适应了那样的环境。生活简单而又恬静,更多时间在忙于抵御狂风、暴雪、严寒对他们的侵害,渐渐地磨炼出了坚韧、刚强而又平和的性格。他们不会抱怨自然对他们的折磨,而又欣然接受着大自然给予他们洁净的水源和几乎无菌的空气的恩惠。我对他们存有一份敬畏之情,正是这种感情促使我想一直画下去。

如果说在这个过程中有什么困难,那就是我试图首先净化我自己的思想,磨炼自己的筋骨,从灵魂上接近他们,这需要时间,更要有一颗真诚的心。

新视觉:创作西藏跟你的信仰有关吗?这带给了你什么样的启示?

锁:有关系。我觉得我的经历和生活,一般不会使我昄依目前世界上的某个宗教信仰。如果硬要我说我信仰什么?那我可能只会说我信仰自然。自然万物大到宇宙小到基本粒子,依我们人类智慧是难以企及的。但作为万物之灵的人类,是自然造就的伟大作品,人类的所有禀赋亦是自然所赐予,西藏的山山水水和那里的人和谐相处,独特的自然环境造就出地球上独一无二的生态标本。参照这个标本,会给我们这些自认为是物质文化高度发达地区的文明人,带来什么样文化上的思考。

新视觉:我觉得你的西藏系列中的人物表情,大都是淡漠的没有大悲大喜,你是怎么看待自己作品中的人物形象的?你希望借此传达给观者怎样的情绪?

锁:告诉你一个故事,我在西藏的一个朋友告诉我,在西藏四千米海拨以下的地区你是可以听到藏族人那欢快的歌声,但到了四千米以上的高寒地区,你就再也听不到了。他们信仰的藏传佛教一直教化他们,活在世上就是忍受各种欲望带来的痛苦和煎熬,并不断地告诉他们要忍受这种痛苦,甚至鼓励以一种极其痛苦的方式来表达他们对信仰的虔诚,比如从家乡一路叩长头到拉萨朝拜。极度严酷的自然环境压迫下的藏人们,早已习惯忍受痛苦,变得有些木然,他们不会对自然的严酷抱怨什么,他们有的只是对自然的敬仰,他们会自觉地保护自然,更不会去破坏自然,他们和自然完美结合,和谐相处。在西藏,山、湖都是神灵,到处可见转山、转湖,朝拜神灵的人们。他们的生死观让我惊愕,即便亲人死了,你绝对听不到那仪式般呼天抢地的哭号,只有平静默默的祈祷。但依我之见,藏族人本身已与自然合二为一,成为在精神上与自然相通的人。你只要在海拨四千米以上的荒原苔藓中看到那一朵朵盛开的但并不艳丽的雪莲花,你就知道,那就是藏族人的象征。当然藏人们也会笑也会哭,也有七情六欲,但你从他们眼神中看到的更多的是虔诚、平和和木然,他们的性格中比我们少了许多狡诈、欺骗、欲望和得与失之间神经质般的狂喜和暴怒。我希望大多数人能够从我的画中体会到,藏人的那一份从容淡定,来平抑一下自己被各种欲望烧灼而产生的焦虑和狂躁。

新视觉: “西藏”是现在主要的创作创材,已持续了10年,那还将会持续另一个十年吗?在创作这个题材的同时,会不会创作其它题材的作品,为什么?

锁:我热爱西藏,敬仰西藏,但并不代表我将永远只画一个西藏。下一个10年我会继续去西藏,至于再画10年西藏?我不知道。我不是哲学家,更不是人类学家或者是社会学者,我只是试图以一个艺术家的角度,用绘画的形式,画一些随情感而发的绘画作品,仅此而已。

新视觉:绘画带给你最大的满足是什么?会不会后悔自己选择了这样一条艰难又寂寞的道路。

锁:我的感受是:象你一生都在爬一个没有止境的高山,山路崎曲,时不时还会走错路,甚至摔下山崖,重头来过,目标是那摇不可及的高处。最大的满足就是有时能停下来歇个脚,能四周张望一下风景,确信没走错路,或看一眼已被你走过的路。但接下来仍然是让人痛苦的攀爬,永无止境。后悔谈不上,以后如何那得走着瞧,实在不行,别那么当真不就完了吗。

上一篇展览:毕业生——中央美术学院四人影像联展

下一篇展览:青春如风—严支胜作品展

客服电话:18156032908 18155173028 18956011098

©2005-2018 zhuoke.cn ICP皖ICP备09018606号-1