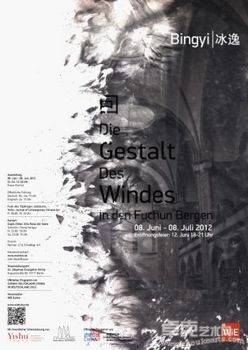

展览时间:

6月8日16:00-18:00 《Yishu》杂志十周年庆典

6月12日18:00-21:00 《风的形状》开幕

6月22-23日19:00 《Eine Reise der Seele:成红雨独奏音乐会》

展览地点:

德国 柏林 奥古斯都大街九十号圣约翰福音堂内

展览介绍:

《富春山居》化为灰烬,冰逸《风的形状》穿越柏林

—— 当代艺术创作直面“毁灭与建设”

当代艺术家冰逸的大型展览《风的形状》(Die Gestalt des Windes)将于 2012年6月8日在德国柏林中区艺术区内的圣约翰福音大教堂暨文化馆内拉开序幕。

《风的形状》以宣纸燃烧后的灰烬撒泼于百余米的长卷上,演绎山川河流中的历史和当下所遭遇的社会文化冲突。作品创作于富春江上的严子坞。环绕整个村庄,由山脚盘旋蜿蜒至山顶,完整覆盖了山侧。冰逸个展与卡塞尔文献展相呼应,因为在富春江上创作而成,观者又取名为《新富春山居图》。作品取义于火中作画,用纸张燃烧中的灰烬作为构图结构,纸的灰烬与水墨瞬间幻化为一体,又重新组构成为新的存在形式。她将“燃烧”这一过程作为绘制工具本身,灰烬是画的基底,火是风的形状,风决定了构图,水墨则是循着自然脉络而走的工具。每一次展出之后,作品就会再次化为灰烬,成为下一次创作的原点和精神上的起首。

《风的形状》灵感来自德国二战中被焚烧后重建的教堂,也起源于冰逸个人烧伤的记忆。黄公望《富春山居图》原作曾遭烈火焚烧,分为两端。冰逸使用此典,使用纸张燃烧中之灰烬作为构图结构,揭示了人与自然、世界和文明之间的悲剧性冲突。作品在数次焚毁,反复循环之后, 最终火化归零。

“我们看到的拆迁,以及毁灭性的和浪漫主义的重建,都是人类文明深处对自然极度焦虑的体现。” 冰逸认为:当今中国的盲目地对历史的毁灭性的拆迁,跟二战时战火对文明的破坏,有内在的逻辑关系。人类的文明,在二十一世纪,必须面对毁灭,战争,野蛮,暴力等一系列的本源问题。巨幅绘画幻灭于无,却在某个瞬间固化风的形状。消失的背后,这些尖锐的问题产生尖锐的美感:让水墨这种语言,不仅在创作上走进了大地艺术和行为雕塑,更重要的是:从哲学上,冰逸弘扬的不是人的文明,而是自然的文明。 中国人对河流的依恋在于不断地体验一个倾注个人需要和精神漫游的想像空间。中国人在二十世纪对于现代化的盲目追求,使得自然遭受极大的破坏。正是这一种对于世界的无限悲悯与感怀,才让世人在《风的形状》中感受到富春江上的每一幕每一时刻空气的流淌和人为的变迁;也让世人了解,我们能够感受的和记录的河流将永远不复存在。正如灰烬是绘画的废墟,绘画也将成为河流和文明真正的废墟。

虽然冰逸创造了将水墨精神融入大地艺术的最直接的表现形式,但是《风的形状》通过焚烧和毁灭,早已超越了艺术本身的价值。它是对世界和宇宙万物的哲学理解与思考。艺术家以哲学家的决绝来传达其人与自然,和人与宇宙的深刻的冲突和关联。在冰逸看来,火是风的形状,是风,决定了构图,温度,和万事万物之间的联动性。同理,水墨是大气的氤氲。而在一定意义上,建设就是毁灭。

冰逸对中国社会的深思来自于她广泛的跨界实践。作为耶鲁大学艺术史博士,她横跨金融、地产、艺术,设计、时尚等各界。2003年在美国纽黑文创立时尚品牌“冰逸”。2010年,冰逸在北京创办“冰逸创意”,开始了真正意义上的跨领域,跨行业,跨学科的创造实践。她在策划巨型地产和金融项目时,力主开发者的道义责任。冰逸认为对生命的尊重首先是对自然的尊重,建设如果没有智慧,就是毁灭。“艺术家,首先是人,其后才是艺术家。所有对世界的毁灭最终都是对人的毁灭。人的记忆,人的关系,人的身体。”

艺术家介绍:

冰逸,耶鲁大学艺术学博士,当代艺术家,策展人,考古学家。亦名黄冰逸。曾任教于纽约州立大学,现任上海证大喜马拉雅美术馆馆长,“冰逸创意”创始人。

艺术简历:

美国圣橡山大学,纯美术,艺术史双学位。

同年获“基石”研究基金最高奖。

罗德岛艺术学院法国庞塔湾分校课程。主修版画。

2001年获得耶鲁大学艺术学硕士后,亦在哈佛大学交换学习。

2005年获耶鲁大学艺术学博士,即赴纽约州立大学视觉研究系任教,主持博物馆学和策展学研究。

2006年耶鲁大学博士论文“重读马王堆”,获得Proquest文库全球70000博士论文中“十大最受欢迎博士论文”。

2005年到2007年,冰逸主持北京蓬皮杜项目,成为早期民间组织意图参与国际化美术馆建设的典型案例。

2007年,冰逸开始正式参加艺术展览。在北京三上空间,巴法罗大学艺术中心,和纽约伊森科恩个展。

2008年,纽约MaxProtetch项目空间个展。 绘画,场景,录像作品列2008年光州双年展。

2009年,在比利时布鲁塞尔,上海对比窗画廊个展。2011年在美国Albright Knox美术馆和芝加哥斯马特美术馆进行项目展。2012年在德国柏林圣约翰斯大教堂展出系列绘画装置现场“风的形状”。主办者为德国WIE文化中心。

学术荣誉:

2006年“从楚到汉--重读马王堆”耶鲁大学博士论文,Proquest 全球十大最受欢迎论文;1998年Mary E. Woolley 基石特别奖, 圣橡山大学。

媒体评价:

冰逸是少见的个展语言突出,意象明确的当代画家。她的每一个个展都以书写的方式展开,以展览语言和绘画语言的双重创新为特性。她的一个展览就是一本文体明确,形象鲜明的书,从不重复过去的作品和想法。例如她在比利时的“圝”个展,就是典型的全息的多维的艺术项目。它包括四十一米长,三米二高的布面油画(这是中国当代艺术创作中最长的单件作品之一),关于身体变故的黑白摄影,题为“四赋”的琴,筝,琵琶,和声音齐鸣的音乐创作,和图录的设计和发布, 等四个项目。

冰逸的文学创作,诗歌写作,杂文,以及评论性文章,和她的绘画创作一样,自成一体。风格激越尖锐,长于把思想,文体,创意,和抒情融合,使用简单准确的语言形式。

除了绘画,艺术批评,和博物馆的创意和建设,冰逸还涉及更广泛的创作领域:

2003年在纽黑文创立时尚品牌“冰逸”。品牌一面市,就出现了耶鲁粉丝俱乐部。

2009年,冰逸创立“冰逸创意”,开始真正意义上的跨领域,跨行业,跨学科的创造实践。

她研究的案例包括中粮地产祥云项目,上海外滩国际中心8-1项目,和中粮北京生态谷等项目。

冰逸创意的工作横跨艺术,文学,高科,金融,地产,音乐,时尚等各界。2011年,冰逸加盟上海证大投资发展公司,负责公司的文化战略,同时兼任喜马拉雅美术馆馆长。上海喜马拉雅美术馆将于2013年3月正式开幕。

当代文化中的“才女”现象,往往是两类结局,一类是以跟才子的浪漫爱情为终结的,例如林徽因。一类是极端悲剧的个人命运和个性鲜明的创作的为特征的,例如张爱玲和潘玉良。而冰逸明确地体现了她对这种所谓“才女”文化的超越性。

在思辨的个人立场和艺术创作的持续发展中,冰逸坚持一个思维独立的文化工作者的开放模式。她创造的不仅是某个类型的作品,某个格调的风格。她的追求,在于建设文化事业和创造力发展体现终极价值追求的新的模式和新的范本。