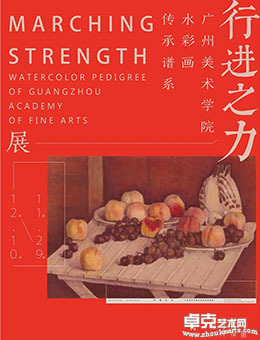

承办单位:广州美术学院美术教育学院

参展人员:李铁夫、王肇民、胡钜湛、陈秀莪、吴正斌、龙虎、李燕翔、许以冠、刘凯、陈朝生、陈海宁、陈东锐、李进健、杨培江、叶向明

学术主持:杨小彦

总策划:李劲堃

展览统筹:龙虎

展览执行:陈朝生

研讨会时间:2017年11月29日下午3:30

研讨会地点:中国美术馆七层学术报告厅

展览介绍:

广州美术学院水彩画专业有着悠久的历史,得益于老一辈艺术家的个人实践,此后代代相传,成为一个特色性画种,大家辈出,所取得的成就为中国艺术界所重视。展览将呈现前后七代水彩创作者的作品,旨在梳理广州美术学院水彩画六十多年的发展脉络。参展的15位艺术家中,有八十多岁的水彩艺术前辈、年富力强的水彩艺术中坚力量、还有年青有为的80后水彩艺术家,可谓完整地呈现了一个画种在大半个世纪中的繁荣与飞跃。展览共展出作品100件,包括已故著名艺术家李铁夫、王肇民、陈秀莪的珍贵作品,体现出了广州美术学院水彩艺术创作的改革与创新,引领岭南水彩艺术朝着更加多元的方向发展。

行进中的鸣唱——关于广州美术学院水彩谱系的传承与变革

杨小彦

水彩画自英国传入中土后,至今已逾上百年历史。长期以来,在国油版雕的压力下,水彩画始终处于某种边缘状态,在全国高等美术院校的教学格局中,作为基础教学的一种技法,不时点缀着学院创作的有限空间。而在这样的境遇中,逆流而上,努力奋发,最后竟然蔚为大观,因前后传承有续而自成体系,形成鲜明特色的,却非广州美院教育学院水彩画专业而莫属。就具体发展而言,广美水彩画专业是一个有着悠久历史的艺术种类,它发端于老一辈艺术家的个人实践,此后代代相传,在日渐丰富的创作中,逐步摆脱单一的基础教学的狭獈范畴,而上升为主要画种,堪与国油版雕并驾齐驱。在这一过程中,广美水彩画可谓是大家辈出,其成就一向为中国艺术界刮目相看。尤其在成立美术教育学院之后,把水彩画作为学院发展的主要学术方向,努力扩展水彩画内在的表现性,不仅强调这一画种的在地性,以求立足于中国本土,而且还发展出多种风格,使水彩画的丰富性和多样性成为有目共睹的事实,用以表达艺术家内在的深沉情绪,传达中国人独有的感受,从而为建立艺术自信和文化自信奠定了深厚的审美基础。

检索广美水彩画的历史谱系,大半个世纪以来,从粗略统计看,至今已历七代。五十年代中叶广美刚成立之初,由老一辈著名艺术家李铁夫领衔,留下了形色俱佳、用笔潇洒、表现性极强的作品,其中有人物、风景和静物。细观李铁夫的水彩画,其中尤为精到的是他笔下所画的活鱼,了了数笔,形质全出,而且不失其表现性,和描摹死画没有任何关系。李铁夫成为这一谱系的第一代水彩大家,起到了开风气之先的重要作用。随之而来的后继者王肇民属于广美第二代水彩画家。这位积极参与三十年代左翼美术组织“一八艺社”的进步艺术家,一生创作不缀,视物像如生命,观点独特,体系完备,为艺术甘愿边缘,不迎合低俗趣味,不随意改动信念,持之以恒,用一生的时间与智慧,打造水彩画的全新面貌,取得了举世公认的成就,成为时代的真正巨匠。胡钜湛、陈秀莪夫妇比王肇民出道稍晚,是建国后我们自己培养的新一代艺术家,属于广美水彩画谱系中的第三代。他们长年从事水彩画创作,题材广泛,从人物到静物到风景再到主题画创作,几乎都有指染,在画面中所呈现的灵活多变的创作风格与描绘手法,一直让后来者惊讶不已。胡钜湛中年以后专攻热带鱼,把水彩画中的水性发挥到淋漓尽致的程度,笔下之鱼活灵活现,明暗干湿,层次丰富,却无半点粉色在其间,全然是水与彩的巧妙结合,效果至今无人能及。陈秀莪则以花卉为主,兼工人物与风景,留下了数量庞大、质量上乘的优秀作品。重要的是,陈秀莪的水彩具有典型的英国风格,她之所以穷其一生专攻水彩,原来与她的兄长陈正祥有密切的关系。陈正祥早年留学英国专攻建筑,兼习英国水彩。陈秀莪正是在他的直接影响下开始进入水彩领域的。陈正祥回国以后一直致力于建筑教育,五十年代曾和著名建筑家梁思成一起提出了旨在保护北京的“梁陈方案”,尽管其愿未能达成,但方案本身却已成为新中国开端最为重要的城市规划的杰出案例而载入史册。正因为有这样一份独特的传承,呈现在陈秀莪水彩画中的那一份潇洒与清新也就变得可以理解了,其中所透露的,正是来自英国的悠久传统。学油画出生的吴正斌是广美水彩画谱系中第四代的中坚力量。从他的水彩作品中可以看出其基本功相当严谨扎实,这造成了他观察物象的准确与精到。但吴正斌显然不是一个面面俱到的工匠,他在描绘对象时是有所取捨的,既不拖泥带水,拘泥于表面细节,又不失对象原来的质感与动态,所以,尽管是水彩,尽管是一次性的描绘,但其中的重量,却又似乎不是水彩表面的效果所能承受的。从这一点看,吴正斌化水彩本来的轻盈为浑厚的造型,为水彩走向新的可能性提供了独特的契机。

上世纪八、九十年代进入广美学习水彩画的艺术家中,稍微年长的有龙虎、李燕翔、叶向明和杨培江,其中,龙虎留在广美教育学院,成为这个学院的学术领头人。叶向明担任了岭南画院的院长,操持院务之余,一直坚持水彩创作。杨培江任教于汕头大学长江与设计学院,教学之余,所创作的水彩,风格奇特,表现意味极强,有一种潇洒让人感动。他们同属于广美水彩的第五代。其后则有陈朝生、许以冠、陈海宁、刘凯,他们或为前后同学,或为投身水彩教育事业的同事,就学习环境和追求目标看,有着某种内在的一致性,是为广美水彩的第六代。更为年轻的陈东锐和李进健则属于新生一代,在水彩画上,无论就审美趣味还是风格语言,已经显示出了与前人不同的地方,算是第七代。

在这三代广美水彩画的传人中,龙虎无疑是具有代表性的。我曾经在一篇讨论他的水彩画创作的文章中指出:“龙虎是王肇民之后中国水彩的第一人。”我的理由是,就王肇民而言,他为了达到造型上的纯粹,舍弃了附丽在物象之上的瞬间因素,而让描绘如岩石般坚固长久。王肇民所求的是从形出发去建构结实的画面结构,并让这结构成为作品主题。从艺术个案来说,我以为王肇民的这一结果几乎是不能学的,一学就死。但也恰恰是这一点,构成了发展甚至超越王肇民艺术的机会。我的意思是说,大凡仅仅从造型外观与描绘方法上学王的人,基本上不会成功,其结果只能得到逊色于王画的表象(这还算是较好的评价了)。龙虎则不然,他在原有造型观念上大胆引进了在王画中少有的瞬间变化,而达到超越王画的目的。我把龙虎的这一发生在水彩画方面的艺术实践称之为“重新个性化”。即使是粗略看去,人们也能发现充盈在龙虎的画面存在着一种无处不在的“调侃”。这是一种幽默,一种与时代气氛紧密相联的奇特情绪,也是区隔他与王肇民之代际差异的重要标志。龙虎画面中的这一情绪,在王画中基本上是不存在的,而这正是龙虎之所以成为龙虎并超越王肇民的一个重要因素。王肇民不幸生活在一个过于严厉的时代,这使他的终生追求带有悲剧性,其中还有几分苦涩与无奈。龙虎的时代显然要开放许多,革命像一阵风似地刮向历史的深处,而留下来的则是奇迹般地跳跃。

叶向明则正好相反,某种对抒情性的长久追求成为他创作的内在动力,所以,他的水彩具有鲜明的个人特色,而在感受上则与时间密切相关。对于叶向明来说,艺术语言比描绘对象更为重要,而这恰恰是康定斯基的绘画态度,他一再强调说,就绘画而言,对象一分,调色板二分,画布七分。康定斯基的意思是说,与其重视画什么,不如重视如何画;与其重视如何画,不如重视如何表达。只有表达,独立的、个人的、认知上的表达,才是艺术之所以成为艺术的原因。从风格意义上说,叶向明的水彩画语言像是一种长远的独语,在记忆的投影中不停顿地回旋往复;更像巴赫的音乐,以一种典型的巴洛克式的悠长,连贯着纠缠着直往人心深处走去,最后溢出自然的表面约束,而成为内心世界无边无际的忧伤写照。

对于几乎与龙虎和叶向明同时进入水彩画领域的李燕翔来说,龙虎的结构性描绘和调侃式的嘲讽,以及叶向明不无忧伤的艺术语言的探索,恰好成为他的创作的两面。在描绘上,他追求潇洒与自如,不刻意强调某种情绪,甚至以平淡为其目标,达到道法自然的境界;在情绪上他同样持守中庸,不偏激,而以雅致为前端,描绘的目的为的是通过与对象拉近距离来传达一种亲和力。对比之下,杨培江就是一个典型的表现主义者,他充分利用水彩的便捷与用笔的流畅,把民间的纯朴变成了色彩与笔触的共同喧嚣,而让和谐深藏在画面背后,使人在观赏之余,产生莫名的兴奋,从而体会到画家在表现当中所刻意保留的天真与率性。

陈朝生用他的水彩作品,尤其是那些以女人体为对象的创作,独到而深刻地诠释了王肇民“形是一切”的含义,并且做出了完全异于王之风格的个人解释。在陈朝生看来,形的意义与对肉身的感性体验密切相关,而不是相反,仅仅把描绘停留在对外形的刻板描摹之上。从某种意义看,王肇民的“形是一切”,落实到他本人的水彩创作上,几乎是不可学的。王画之所以动人,包括他那些女人体和肖像作品,从根本上来说,正来自于他对形的敏锐观察,以及把这一观察落实为一种独到的水彩语言,所以,呈现在王画中的结构感一旦落入到浅显的后学者的描绘之中,几乎无一例外地就变成了简单的化身,而让画面呈现出一种难以忍受的概念化倾向。陈朝生对这一点显然有着深刻的认识,知道“形”必须和个人感受高度配合,其中的情感意义才有可能通过描绘而得到解放,并在解放中重新创造出一种属于艺术的存在。所以,陈朝生画面中对形的处理是属于他自己的,是他对物像秩序的一种把握,其中的疏密处理,已经上升为一种典型的水彩语言而受到艺术界的关注。

陈海宁有学习水墨的背景,对东方审美有着深入的体认,所以,他采取的风格策略是,用一种独特的水性去化解表现在王肇民水彩中的那种静物的构成感。如果说,对于王画来说,这一构成感来自对画面构图的逻辑安排,陈海宁则小心地把这一安排转化对一种偶然。也就是说,他笔下的水果无不浸透着一种情感的因素,一种让人亲切而又遐想的传统气质。刘凯的水彩是有野性的,他的激情来自对自然的认同感,而这一认同感必须是亲身的接触。也正因为如此,刘凯的水彩有一种触摸感。许以冠则回到了某种写意性,这一点在他的花卉中看得格外分明,他在描绘,同时希望赋予他的对象一种超拔的气势。

新生代中,陈东锐的审美是完全个人化的,而且具有一种开放环境中所形成的生理感知。这一点完全异于曾经的传统,为了把原来无法想象的可怕对象,动物遭到无情宰杀后所留下来的残酷事实,通过描绘演变成为一种艺术的象征,并由此而生发出对人类无止境的占有欲的审美警告,同时,他在发出这一警告的同时,又多少带有一种同样来自生理的无法克服的赞叹甚至欣赏。这预示着一种全新美学的诞生,异于过去人们所习惯的悲剧感,是对生命顽强生长的无私追随,以及通过描绘掌握自然秘诀的自由信心。从这一点看,陈东锐的确属于新世纪的艺术家,这从他对血淋淋的内脏的质感迷恋中完全可以见出。同样的气质也呈现在李进健的画作中,只不过他刚好和陈东锐的感受颠倒了过来。陈东锐是对残忍的冷静逼视,李进健则是对日常物像的温和凝观。逼视带来的是发自内心的不无生理的快感,凝观则传达一种理性与冷漠。结果是,两位新生代的艺术家既呈现了同一美学的立场,同时又各自站在截然相反的立场,对同一世界做出了纯然欲望化的审美评价。

我粗略交代了广美水彩画谱系中的七代人的异与同,而落脚在新生代的冷漠与沉默之中。其实,我所交代的是一次又一次的艺术探索,是一种漫长的行进,是七代人彼此之间的交融与承续。大半个世纪以来,广美水彩的发展一直在坚定地行进着,而且发出了跨越世纪的尖锐呼啸。这里没有整齐的步伐,没有强行统一的风格压迫,相反,从李铁夫开始,历经王肇民、胡钜湛、陈秀莪、吴正斌的个人坚持,龙虎、叶向明、李燕翔、杨培江的风格探索,陈朝生、陈海宁、刘凯、许以冠的审美变革,最后落实到新生代的陈东锐、李进健这里,坚持、探索、变革,完整地呈现了一个画种的繁荣与飞跃。在我看来,重要的并不是水彩,而是对艺术的体验,对人性的观察,以及对未来的信心,既造就了七代艺术家的成长,更建构了属于我们自身的、属于中国本地的文化自信与艺术自信。

行进中的鸣唱特别悦耳,特别动人,从半个世纪的过去,一直到今天,然后再到未来。

2017/7/20温哥华草成

行进之力——前进中的广州美术学院水彩画

殷双喜

如果追溯广州美术学院的水彩画文脉,我们无法回避广东珠三角地区对于中国油画和水彩画的发生和发展的重要作用。据史家研究,西方油画是从澳门进入中国的,1579年,意大利传教士罗明坚来广东设教堂,带来了笔致精细的圣像油画,而随后不久利马窦则将天主教油画和铜版画作为贡品呈送给皇帝及上层官僚,由此引发了明万历皇帝对油画“其貌如生”的兴趣,诏令宫廷画师学习并复制这些舶来品。而对广东水彩画发展最有影响力的代表是毕业于英国皇家美术学院的乔治·钱纳利(George Chinnery 1774—1852年)。1825年9月29日,钱纳利来到中国澳门侨居,伴随着钱纳利的到来,澳门再度成为中国西洋画家培养的摇篮,一批中国西画家和澳门土生葡人、西方侨民在钱纳利的直接亲授与间接的影响下,迅速成长起来,珠江三角洲地区的西画风格因此一大变,流行钱氏传来的英国学院派画风。他到澳门后进行大量的水彩地志风景画创作,奠定了坚实的基础。1825年钱纳利到达澳门后,来往于广州与澳门之间,他在澳门、广州、香港等地创作了大量描绘濠江风物的水彩、油画和素描、速写。钱纳利对中西绘画交流所作的突出贡献,是他开拓了以粤、港、澳三地名胜古迹、地志风景为主题的风景画创作,尤其是创作了大量的以澳门的名胜古迹、地志风景等为题的油画、水彩画,为当下澳门文化遗产的保护提供了真实而宝贵的历史图像资料。钱纳利还培养了大批中西青年画家,著名的有林呱(关乔昌)、庭呱(Tinqua关联昌)、新呱等人,而新呱、煜呱、周呱等人到上海进行创作,成为近代上海开埠西画的先驱,他们的艺术活动有力推进了西画在中国的传播。

以上简要的美术史回溯表明,水彩画与油画都是从西方经广东传入中国的画种,二者密切关联。就其艺术创作的基础和形态来说,与油画并无太大区别,只是在媒介上一个是油,一个是水,形成了不同的艺术趣味和追求。作为西方绘画引入中国的一个画种,水彩画在许多时候成为油画的伴生品,作为画家色彩研习的方便法门,但在后来的发展中,却日益具有了独立的视觉语言和经验表达。在这一过程中,传统中国画对于水墨淋漓,融合滋润的艺术特点被借鉴和引入水彩画,成为中国水彩画具有“民族特色”的一种基本样式。百年中国水彩画的发展从无到有,从粗陋到精致,取得了重要的进展,涌现了一批水彩画大家,了解今日中国水彩画,不能不将广东水彩画置于一个重要的位置进行研究,这也是今日中国学院美术教育的重要课题。

与钱纳利在中国画室授徒不同,真正走出国门系统学习西方油画和水彩画的是广东画家李铁夫(1869—1952),他于1885年随族叔经美国到加拿大谋生,后得亲友资助,于1887年赴英考入阿灵顿美术学校 (Arlington School of Art) ,以优异的成绩屡获奖项。旅美画家钟耕略指出:“李铁夫是我国第一位远赴重洋到欧美求艺的先行者,是中国近代油画艺术的先驱。他留洋四十年,不但以坚实的艺术功力饮誉画坛,且把满腔热血无私地贡献给推翻腐败无能的清廷的革命。他自诩“生平两大嗜好就是革命和绘画”,所以他参与和资助革命不遗余力;但他淡泊名利,不以革命元老而居功(孙中山先生曾为他题赠“创国元勋”四字),所以在辛亥革命成功之后,即重返艺坛,全心投入艺术创作。李铁夫的艺术创作,除了人物、静物、风景等油画作品之外,尚有不少水彩、水墨和书法精品,丰富的楹联和部分幸存的诗稿。可惜他在回到统一后的祖国时,已届暮年,旋即仙逝,未能在新的环境里传授所学。”

李铁夫的水彩画由于存世数量太少而不为世人所知。我们今天还能看到他的作品实以属不易。《瓶花》充满了大写意的酣畅淋漓,明与暗的对比,将静物的表达拉至抽象的边缘。《风景》,有油画的纵深和色彩,但在构图方面,远山下江边的小船,却透露了传统中国画山水画的意味。《四川峨嵋》,有浓浓的中国文人气息。《水边风景》作于1920年,如同油画铺出的底色,整体中有丰富的明暗关系。这些作品中都没有人物出现,是画家与自然的个别对话。

如果说李铁夫的油画和水彩画是20世纪广东美术的艺术珍品,那么王肇民(1908—2003)则是广东美术学院水彩画的奠基人和旗手。王肇民1929年入国立杭州艺专求学,参加了“一八艺社”,后到国立北平大学艺术学院西画系学习,毕业后又到南京中央大学师范学院艺术系旁听,专攻素描。凭借坚实的素描基础,深厚的国画修养和丰富的油画经验,王肇民将水彩艺术推进到一个新的高峰,成为20世纪中国水彩画的典范和代表。他的作品看似平易,题材也很常见,无非水果静物,侧卧人体等,但他的作品具有撼人心魄的内在力量,不动声色,却让人过目难忘。他的艺术的魅力来自于他对于画面中两种关系的深刻理解与把握,一种是明暗关系的相互转换,一种是色彩关系的冷暖互补。在他的画中,静物的边缘轮廓线方中有圆,圆中有方,在清晰和模糊中流畅衔接。最有趣的是,这些普通的水果,在画中以数字排列的方式组合成为一种渐进的结构单元,如同音乐般地呈现出韵律的起伏。同时,它们在王肇民的笔下,居然具有某种金属般的重量,沉甸甸地站立在画中,保持着一种生命的尊严。而王肇民作品中的人体,饱满而敦实,也是以方为骨,以圆为肉,松紧有致。人物为空气所包围,突出了形体的结构和固有色,具有油画般的坚实和浑厚,改变了人们对水彩画的传统认知。我的朋友杨小彦先生,深入地研究了王肇民的艺术,认为他是20世纪后半期中国艺术的一位大师,对此我颇为认同。王的素描造型硬朗奇崛,黑白灰对比强烈,瞬间表情多作为没有意义的附丽而舍弃。王肇民特别反感对眼睛的过度描绘,与中国传统画论不同,“传神写照,不在阿睹之中”,可以称之为“有眼无珠”。

上个世纪80年代我曾陪同王肇民先生到河南大学美术系讲学,亲眼目睹他为学生示范素描与水彩的课堂教学。学生们出于好奇,站在桌椅上,最初围成火山口状围观王先生的写生,但到后来就有人逐渐散去。他们不能理解,王先生的素描是如此黑重,力透纸背,一点也不漂亮;而水彩又是那样浓郁坚实,一点也不空灵。总之,王先生的画作笨拙直率,没有学院式的熟练机巧,但是,我越看越感觉到一种绘画的力量,那时并不知道这力量来自何处,直到以后有机会读到王肇民先生的画语录,才逐渐有些明白,王肇民对于西方绘画的理解与众不同,他深刻地理解了以塞尚为代表的现代主义的视觉思维与结构意识,我们可以将他视为塞尚在中国的知音与传道者,王肇民所关注的,正是那些物象背后最为坚实而永恒的结构与形的关系。

陈秀莪教授1953年毕业于中央美术学院,历任广州美术学院教育系色彩教研室主任,与胡钜湛教授都是广州美术学院水彩画的前辈画家和中坚力量,搭建了广州美术学院教育系的教学基础,培养了众多优秀的教师和画家。陈秀莪教授的水彩画花卉、风景、人物兼擅,色彩并不艳丽,但浑然一体,形体在空间中并不突出,而是与空间背景融为一体,作品的整体性非常突出,表现为形色一体,水色相融。如《风雨来临》(1985)一画,表现了大雨前后的海边景色,阳光从天空中的乌云中穿透而过,群鸟疾飞荒草摇曳,自有一种博大的气象。其少数民族青年的形象,在概括大气的写意造型中,突出人物的眼睛,表现其精神状态。代表作有《黎族少女》(1961年)和《青海牧民》(1980年),体现了很高的艺术水准。而胡巨湛教授的水彩更注重大场景的氛围表达。他的作品《武钢炉前工》(1982),以水表现火,将炼钢工人在炉前的工作场景描绘的举重若轻,而《渔火》(1984年)一画,描绘了漓江夜色中的打渔人划着竹筏,驱使鱼鹰捕鱼的场景,已经超越了传统水彩画的领域,表明水彩画所具有的广泛的表现力。《热带鱼》系列则显示出作者在背景色彩的处理方面所具有的抽象意趣,在国内较早地探索了水彩媒介与抽象绘画结合的可能性。

吴正斌教授的作品以人体和风景见长,特别是有关藏区的风景画,很好地表现了高原清澈的天空与多变的气候,特别是强烈的阳光所形成的人物与景象的鲜明对比,表明水彩画是一种非常好的风景绘画的媒介,对于深入生活野外写生的画家来说,是捕捉形象与光色的利器,不仅值得水彩画家们进一步探索,也值得其它画种的画家研究和运用。刘凯的藏区水彩风景与吴正斌的作品有共同的色彩韵律,但更具有温暖的抒情和丰富的色彩调性,同时注意不同的藏区民房的高低错落的结构与组合,形成了一种明暗与冷暖的交响韵律。有意味的是,刘凯的藏区风景虽然村落与远山相映,但似乎他从不在风景中描绘人物,从而使作品具有一种超现实主义的梦幻色彩。

王肇民给予学生的忠告是他一生对于绘画的基本规律的总结——“对象深刻,一要看出来,二要画出来!三个深刻合而为一,始为好画。统一这三个深刻的就是形,这形既是物象所固有(对象深刻),又是艺术家认识与创作的直接结果(看法与画法深刻)。”如此,王肇民将艺术的表现力从表情转交给形体。作为王肇民先生的学生,龙虎深入理解了王肇民的思想,他将王肇民注重形的共性与规律的艺术“重新个性化”,对王肇民的艺术旋律进行了“再现实化”的“龙氏变奏”。将描绘对象的“深刻”衍化为现实生活与心理分析的“内容”。龙虎将其视野与表现,集中凝聚于他身边的朋友,以及他对于藏民与海南黎族的想象性表现。这形成了他艺术中的两个互补性的表现主题,一种是冷静地观察与表达现实生活的人物,另一种是描绘想象中的人的高蹈精神。对于前者来说,龙虎所熟悉的同学、同事与朋友,大都处于一种静坐凝视的状态,他们的精神始终处于一种自我流放的状态,一种对于现实的疏离,一种自甘于身处边缘的冷静达观。虽然,龙虎笔下的人物有许多是“有眼无珠”,如同西方古典雕塑中的人物,不刻画眼珠与瞳孔,但他们直视面前的眼睛仍然蕴含了巨大的热情和力量。他笔下的人物如同阳光下的雕塑,似乎承载着痛苦、怀疑和孤独——至少承载着画家对人物内心情欲的深刻洞察。这些人物的头像,在凝视和微笑中保留了自信与坚定,一种不与生活妥协的从容,让我们感受到个体生命的价值与尊严。

与龙虎一样,陈朝生是广东水彩画界的中坚力量,陈朝生的水彩画,质朴坚实,色彩浑厚,有油画的感觉。他善于以冷暖进行色块的区分,将画面的细节表现与整体性的色调进行鲜明的对比,以达到醒目的视觉效果。在他的画面上,可以看出长期的写实造型训练所形成的精确形体,但并不匠气,而是在整体性的写实再现中具有很强的写意感,不细扣局部,有很好的大感觉。也许陈朝生早年的学习过程中,有过扎实的水粉画的训练,他的作品中,可以看出由水粉画技法带来的肯定,笔触的覆盖清晰明确,不过多修改。特别是静物画,可以看出王肇民先生的影响,画面形体坚实而结构稳定。以《沱川三联画》为代表的一批风景画,描绘的是南方老城的印象,色彩浓郁而温暖,具有欧洲绘画中所特有的沉着韵味。静物画虽然是常见的物体,但在构图上富有匠心,不落巢窠,以《三个罐子》为例,作品具有常人所不常见的高视平线,将所有物体笼罩在一种温暖的色调中。均衡而朴实的造型,使们想到法国画家夏尔丹的质朴,以及如眼所见的真实感,画面中每一物体都有温暖的光线笼罩,边缘柔和。陈朝生的作品,具有鲜明的写生特征,而其写生的价值,就在于以一种艺术的眼光,进行个体化的“微观叙事”,从风景与静物中探索光与时间的变化,寻找平面色彩与画面景深的对比。他的人体作品,丰硕而饱满,在复杂的构图中,传达着对生命的审视与礼赞。在长期的写生过程中,陈朝生将其对于风景静物与人体的观看,从旁观者的冷静、旅行者的欣喜转入到艺术家的专注,以一种职业化的眼光和表现方法,将风景、静物与人体从自然提炼为艺术。可以说,陈朝生在长期专注的写生中,获得了一种专业的观看方式和表达能力,他对于绘画对象的观看角度和表达方式,表明了一种画家的“图画智力”,这是一种画家所特有的表现智力。换言之,陈朝生的艺术是非地域性的、非描绘性的,他的研究和表现重点在于艺术语言而非具体的风景静物与人体。他不因描绘对象的差异而经常变换其系统的表现语言,而是专注于提炼大自然的“骨架”,纯化和萃取形式语言。

在广州美院的青年画家中,陈海宁应该是艺术视野开阔,综合修养丰富的画家,他本科和硕士先后毕业于广美装饰艺术设计专业和中国画专业,并且到中山大学哲学系进行访学,这样的知识背景,使他的水彩画作不同于许多人所理解的水彩画模式,而是具有了人文历史的厚重感。陈海宁的水彩画以静物为主,在这个古老的绘画题材中,他吸取了西方现代油画特别是塞尚艺术中的坚实和厚重,以一种沉稳的构图,传达了自然界的生命的瞬间。他笔下的水果,不以新鲜艳丽来吸引取悦人的感官,而是具有某种永恒的状态,有宋代画家牧溪的柿子图所具有的超现实意味,而《味象中国》(2004)一画,虽然描绘的是汉代的陶制建筑,但却具有超越时空的凝重感。与陈海宁艺术趣味比较相近的许以冠,在2013年前后创作的《唐风》系列中表达了对中国传统文化的敬意,使那些丰满的唐俑获得了精神的再生,以其永恒的微笑与我们相遇在某个生命的瞬间。而他的瓶花静物以及人物作品,或凝重或清新,都体现出一种不拘一格的自由抒发,摆脱了世俗生活的羁绊。

李燕翔的水彩画作品描绘了现实生活的广阔场景,从表面来看,似乎更具有现实主义的特点。相比较其他广州美院的水彩画家,李燕翔的视野从内心转向外部世界,更具有观察家的不动声色。从家庭中的孩童,到海边的渔女,从西南边陲的《祭礼者》,到《卢克索新娘》,街上水果店的女老板,考前班打哈欠的女孩,排队等待进入考场的学生们,他细致地捕捉到生活中转瞬即逝的细节和日常生活的平淡,这是一种人在本真状态下未被打扰的生命状态。虽然他的用笔具有写意绘画的速度感,但我们并不觉得草率,反而有一种放松无拘的自由感,这是以往水彩画中比较少见的中国传统绘画中的精神,即突出人物内在精神状态的写意精神。

青年画家陈东锐的水彩画具有强烈的视觉冲击力。在2012年的《内部物品》系列和2015年的《混合物》系列中,他以红色为主调,描绘的多是宰杀后的动物和器官,没有传统绘画中对于动物的温情脉脉。这些作品虽然让初次看到的观众会产生某种生理上的不适感,但如果观众能够直面作品,就会感受到画家对于自然生命的反思。这一类绘画的代表性画家是英国的培根,他的作品更加强烈,具有英国画家的具有神经质的表现主义特点。而陈东锐的作品以不动声色的构图和局部描绘,以一种视觉上的形式感柔化了作品题材的尖锐性。相比之下,青年画家李进健的作品以一种俯视的角度,将自然界的动植物以奇特的构图呈现在我们的面前,它似乎继承了西方静物画的古老传统,但其实是现代青年画家对静物画母题的突破和创新。通过这样的创造,传统静物画所具有的富足自适的中产阶级生活理想被颠覆了,我们看到了自然界中生命的死亡,这种动植物的局部被剪辑成为一种人类餐盘中的盛宴,与锐利的剪刀构成一种伤害的借位。

与陈东锐的作品有所不同,杨培江的水彩作品没有华丽视觉后的尖锐和刺痛,但却有更多的人生的无奈和困惑。他的作品在语言形式上似乎与罗中立的后期作品有一定的语言相似性,即以多变的色彩线条编织出人物形象和画面结构。线条具有表现主义的力量和激情,但人物形象又具有现实生活的心理描绘,题材是丰富的,但色彩线条交织而成的网状结构,使观众有一种剪不断理还乱的心理纠结感。由此,杨培江将水彩画从一种视觉的享受转换成为一种人生的反思与感喟,使观众从中获得了更多的生命体验。

在看到了前述丰富的水彩画作品后,我们再看叶向明的水彩画,似乎有一种从现实中超越升腾的感觉,叶向明是毕业于广州美术学院师范系的高材生,但他的水彩画并没有炫耀其中国画笔墨语言的娴熟,而是在一种近乎抽象的画面形态中,将自己对于自然生命的感受转换成为一种色彩与线条的律动。我们与画家一起进入了他的《梦之旅》(2012),在似有似无的形与色、形与线的组合中感受到生命的韵律,作品中的线条象风象云象水,时断时续,在空间中无拘无束地飘荡,构成生命的神秘家园,表达了一种超越现实的欲望。虽然这种生命的自由理想在今天越来越稀缺,但它仍然存在于所有人的内心深处。

综观广州美术学院画家的水彩画作品,我们看到了一个清晰的艺术脉络,从早期李铁夫引入西方油画和水彩画的启蒙实践,经王肇民一代画家对造型语言规律的研究,中青辈画家对水彩画语言特色的探索,近年来青年画家对水彩画格局的拓展。广州美院水彩画已经以其坚实的基础,多样化的形式探索,对现实生活的持续关注,对艺术家个人内心世界的深入开掘,构建了岭南水彩画的绚丽天地。想到广东,我们就想到南国那灼热的阳光和灿烂的色彩,这里四季如春,雨水充沛,万物蓬勃,充满生命的活力。广州美院水彩画家的作品超越了写生对象的再现性真实,充分发挥了水彩画材料与色彩的特性,由艺术家主观性的激情所启发,以大开大合的纵情挥洒,表现了天地鸿蒙的抽象意境,传递了大自然的神秘声音。可以说,广州美院水彩画家的不懈努力,已经成为了中国水彩画发展的重要部分,对当代中国水彩画的发展,也具有重要的启发和引领。广州美术学院水彩画家的创作成就,源于他们对自然的深入感受,以及在此基础是画家激情的抒发,是中国传统文化精神的现代转换。从他们的水彩作品中,我们可以触摸到中国当代水彩艺术的发展脉博,感受到一代又一代南方水彩艺术探索者的执著热情与高远胸怀。

广东水彩画家的持续探索表明,当代中国水彩画已经处在了重要的历史转型期,中青年优秀艺术家的探索,已经呈现了与前代水彩画家和流行样式的明显差异性。它表现为“异思”与“异在”,既表明与众不同的创作观念与艺术追求,也表明当代水彩与“传统”和“此在”不同的边缘立场。这些充满多元价值趋向的水彩创作,具有人性的温暖,给予我们新的视觉经验,让我们有可能突破信息时代的电子图像重围,重新感受到人的双手和心灵对于艺术世界的创作主权。水彩艺术由于其不便更改与覆盖,会呈现很多偶然性,而偶然性与随机性与心性自由有关,正是一种现代艺术的特质。艺术家主体精神的解放,会释放出心灵的多彩之光,将自然与人心的丰富展现为一种令人击节的畅神快意。广东水彩画的发展提示我们,当代水彩意味着一种精神与感觉的自由,它会穿越画种的藩篱,将当代人从艺术感受力的衰退中解放出来,让水彩艺术也成为我们持久观看的对象与心灵的家园。

2017年3月24日

殷双喜 中央美术学院教授、博士生导师,《美术研究》主编