当我第一次收到宋陵寄来的光盘,差不多是两年前的某一天。时值初冬,北京的天气并不好,灰霾让天空和地面之间丧失了应有的通透感,屋内的暖气片发出细微的嘶嘶声,似乎对这种糟糕的天气表达了难以抑制的不满。那时候我并不知道这个光盘是宋陵寄的,拆包后看到一张署名宋陵的便笺,也以为是一个同名同姓的艺术家给我递送了一份资料。光盘打开后,当我看到了一批再也熟悉不过的作品图片,还是有着一种难以置信的虚幻感。房间内暖气片发出的声音被我不确切的内心放大了,几乎变成了一种空洞的回响。我拨通了便笺上的电话,接电话的人说他是宋陵,我沉默片刻后小心翼翼地问道,你就是那个宋陵吗?得到对方肯定的回答后,我觉得暖气片的声音开始聚集在电话线中,发出急速的水流声。那种不真切的虚幻感再次席卷而来,充斥着整个房间。

对于初次和宋陵接触的情景,历历在目,毫无夸张。一个消失了四分之一世纪——而且还是你一直留意着的人,突然出现在你的眼前,产生戏剧性的不真切感是难免的。“那个宋陵”,的确就是那个“’85 新潮美术运动”中最重要艺术家之一的宋陵,是书写那个时期的艺术史难以忽略的一个人物。当年参加过“’85 新空间”展,杭州“池社”的创始人之一和主要参与者,以水墨的方式创作,作品形式上的探索,在某种程度上可以称得上是中国当代波普艺术实验的先驱。但也正如每一篇论及宋陵的文章所透露的,1988 年他离开了中国,去了澳大利亚。25 年来,那个作为艺术家的宋陵从公众的视野消失了,成为当代艺术史中著名的“失踪者”——虽然他的作品没有跟着一起消失,依然秉承着艺术家的旗号,但更像一个日渐褪色的符号或者标志,刻板地替代主人不断出现在各种中国当代艺术史中。它们的历史显然停滞了,不再参与艺术历史持续性的发现和探索。这些作品成为了马赛尔·普鲁斯特所说的“孤独之作”,变成了无所依傍的“沉默之子”。

“伟大的作品只能诞生于他们所属艺术的历史中,同时参与这个历史。只有在历史中,人们才能抓住什么是新的,什么是重复的,什么是发明,什么是模仿。换言之,只有在历史中,一部作品才能作为人们得以甄别并珍重的价值而存在。对于艺术来说,我认为没有什么比坠落在它的历史之外更可怕的了,因为它必定是坠落在再也发现不了美学价值的混沌之中。”作为著名的捷克作家,遭受流亡的米兰·昆德拉(Milan Kundera) 被迫离开了他作品历史的生成母体——他的祖国,对于艺术与社会、历史关系的认知,应该说有切肤之感。在他看来,“布拉格之春”后的捷克主流艺术(昆德拉具体指的是小说),是在艺术历史终结之后的艺术,艺术只在重复制造着业已失去艺术精神的形式而已,在不易察觉也不会让任何人震惊之中隐蔽地死亡。

与昆德拉处境不同的是,宋陵的去国离乡是自愿的,单纯的,带有小小的天真的成分,正如他自己所说,他只想“看看西方的世界是怎么样的”。宋陵的创作空间和意志也没受到任何的约束和限制,只能说他无意当中从自己作品的历史生发地,从中国当代艺术狂飙突进的现场抽离了制造者和参与者的身份。然而,现实给予个体的结果或许和昆拉相差不会太多。当他发现再也无法抽身退回原位,只能眼睁睁地看着自己的艺术不参与中国当代艺术的进程,作品被抛出了历史的时间之外,就像一条不慎掉到空气中的鱼,在光鲜的外表下多少难以掩盖离开水后带来的隐隐疼痛。1989 年,全国各地的批评家、艺术家、美术报刊联合起来,在中国美术馆举办带有对“’85 新潮美术运动”总结展示性质的中国现代艺术大展”,出于现实生活的窘迫和困顿,宋陵拒绝了邀请。当这个展览在开幕不久即演变成中国社会的重要文化事件,覆盖了西方主流媒体的艺术头条,想必是许多人包括宋陵在内事先无法预料的。

检阅中国当代艺术史,与宋陵一样的“失踪者”实在不在少数。当年和宋陵一起参加“’85新空间”展,并且在创作上表现不俗的如徐进、包剑斐等人,至今下落不明,而固守在国内的张培力、耿建翌则成长为这个时代大师级的艺术家。那些去了国外的艺术家,仿佛现实之神都发给每人一张统一格式的生活准则,他们在异乡的活动路径惊人相似:生存是首要的,也是磨人意志的,许多人过了这一关,却在丰衣足食时和艺术分道扬镳;而两者兼得的人也不少,例如黄永砯、徐冰、谷文达等等,他们为当代艺术史增加了一条海外华人创作的线索。有趣的是近几年来,这些艺术家姗姗归来,带着一身隐秘的历史,带着异乡的荣耀或者落寞,次第回归“诞生于他们所属艺术的历史中,同时参与这个历史”。宋陵当然也不例外。与那些真正的艺术失踪者不同,他可以归入幸运者这一边。个人的艺术史诉求和坚强的意志力,让他始终忠实于自己内心的真实。在澳洲经过短暂几年的调整和适应,快速介入当地艺术界主流,成为全职画家,墨尔本和悉尼分别有两家画廊代理他的作品,他举办了14 个个展,受邀参加了大大小小近百次的群展。他的创作既延续了在国内业已形成的独特风格,又融合了西方艺术对自己的影响,正如一个优秀的艺术家所做的那样,在不断自我否定和肯定的交集中走到今天,再次褪却身上留给众人的模糊。

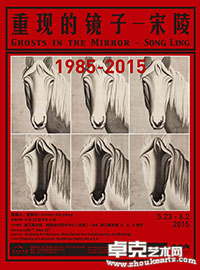

“重现的镜子”是宋陵的创作第一次在国内系统性地呈现,着眼点并不是专注于昆德拉所谓的“伟大”,而是试图重现宋陵及其作品本身的“历史”。展览由各个时期的近200 余件作品以及大量的文献资料组成,时间跨度长达三十年,既能全面地看到艺术家个体创作的独特面貌,又能从中发现中国当代艺术早期发展的脉络,以此揭示这场历史性艺术运动以及宋陵个人内在的一面。换而言之,在“重现”宋陵的同时,也意味着开始重新审视上世纪“新潮美术运动”留给我们的遗产。这份遗产或许是受到诋毁的,也或许是毁誉参半的,但清单中给出的例如艺术的独立性、艺术与历史等问题,依然是值得这个时代的艺术家去反思和探讨的命题。

展览名称“重现的镜子”来自罗伯- 格里耶的一部同名自传。在这部摇摆于传记和随笔之间的作品里,暧昧的情绪、记忆的碎片和创作断想,“重现”了格里耶自身略带模糊的个人形象。文本的叙述主体呈现出多声部构成的复调特征,“重现”的客体、“重现”的主体和“重现”与时间的关系,在复调中体现出叙述者非凡的艺术能力;作品本身作为一面具备“重现”功能的镜子,在时间艺术上超越了以往自传文本的通病,直接认可时间的推移对回忆带来的“损伤”,从而由另一个侧面印证了叙述者的“客观”与“真诚”。

具体到宋陵,他的所有作品同样等同于格里耶的那面“镜子”,既是喃喃自语的叙述主体,也是叙述中的客体;既能自我审视,又能与社会艺术史相互观照。“重现”让我们看到了历史和时间的客观与冷静,同时也看到了艺术家内心的丰饶和真诚。

宋陵

1961 出生于中国杭州

1984 毕业于浙江美术学院中国画系(现中国美术学院)

现工作和生活于澳大利亚墨尔本和中国杭州。

个展

2015 重现的镜子—宋陵 1985-2015, 浙江美术馆,杭州,中国

2014 重现的镜子—宋陵1985-2013,今日美术馆,北京,中国

2013 脸,Eva Breuer 画廊,悉尼,澳大利亚

2012 美女与野兽,Niagara 画廊,墨尔本,澳大利亚

2011 生活中的一天,Michael Reid 画廊,悉尼,澳大利亚

2010 万花筒,Niagara 画廊,墨尔本,澳大利亚

2009 宋陵,Eva Breuer 画廊,悉尼,澳大利亚

2008 当我们年轻的时候,Niagara 画廊,墨尔本,澳大利亚

2007 宋陵,Eva Breuer 画廊,悉尼,澳大利亚

2006 宋陵,Niagara 画廊,墨尔本,澳大利亚

2001 宋陵水墨作品,浙江画院,杭州,中国

1997 宋陵,Caulfield 艺术中心,墨尔本,澳大利亚

1996 宋陵的绘画,Pinacotheca 画廊,墨尔本,澳大利亚

1994 宋陵的绘画,Pinacotheca 画廊,墨尔本,澳大利亚

1992 宋陵的绘画,Pinacotheca 画廊,墨尔本,澳大利亚

1991 神秘的东方,澳华博物馆,墨尔本,澳大利亚

1989 被抑制的视觉,Frank Hardy 画廊,布里斯班,澳大利亚

群展

2014 越过边界—澳大利亚亚洲当代艺术家联合展,悉尼市政厅,澳大利亚

2013 ’85 与一所艺术学府,中国美术馆,北京,中国

艺术无疆,澳中艺术基金会,四季酒店,香港

Sullman 绘画奖展,新南威尔斯美术馆,悉尼,澳大利亚

蛇,蛇,蛇——澳大利亚亚洲当代艺术家联合展,悉尼市政厅,澳大利亚

2012 艺术事件,维多利亚国家画廊,墨尔本,澳大利亚

上海当代艺术博览会,澳中艺术基金会,上海,中国

Redlands Westpac 艺术奖展,悉尼艺术学院,澳大利亚

中国人的澳大利亚,澳中艺术基金会画廊,墨尔本,澳大利亚

2011 Fisher’s Ghoast 绘画奖展,Campbelltown 艺术中心,悉尼,澳大利亚

野蛮俱乐部艺术奖展,墨尔本,澳大利亚

莫斯曼艺术奖展, 莫斯曼画廊, 悉尼,澳大利亚

公民收藏,Newcastle 画廊, 新南威尔斯,澳大利亚

艺术为科学,Nellie Castan 画廊,墨尔本,澳大利亚

从绘画到壁挂,Tarra Warra 美术馆, 维多利亚,澳大利亚

Prometheus 艺术奖展,黄金海岸梅里马克,澳大利亚

Wynne 绘画奖展,新南威尔斯美术馆,悉尼,澳大利亚

Archibald 肖像奖展,新南威尔斯美术馆,悉尼,澳大利亚

Calleen 艺术奖展,Cowra Regional 画廊,新南威尔士,澳大利亚

2010 Stan and Maureen Duke 黄金海岸艺术奖展,黄金海岸画廊,昆士兰,澳大利亚

Fisher's Ghoast 绘画奖展,Campbelltown 艺术中心,悉尼,澳大利亚

Paul Guest 艺术奖展,Bendigo 画廊,维多利亚,澳大利亚

墨尔本艺术博览会,Niagara 画廊,皇家展览大厦,墨尔本,澳大利亚

Wynne 绘画奖展,新南威尔斯美术馆,悉尼,澳大利亚

Williamstown 艺术节当代艺术奖展,墨尔本,澳大利亚

Stanthorpe 艺术奖展,Stanthorpe 画廊, 昆士兰,澳大利亚

2009 艺术为科学,Nellie Castan 画廊,墨尔本,澳大利亚

阳光海岸艺术奖展,Caloundra 地方画廊,昆士兰,澳大利亚

Darebin 和 La Trobe 大学艺术奖展,Bundoora 艺术中心,墨尔本,澳大利亚

迪肯大学近期艺术品收藏展,迪肯大学,墨尔本,澳大利亚

还乡,林大画廊,北京,中国

Now 2.0,ACGA 画廊,墨尔本,澳大利亚

沙龙肖像展,S.H.Ervin 画廊,悉尼,澳大利亚

Sullman 绘画奖展,新南威尔斯美术馆,悉尼,澳大利亚

2008 新加坡艺术博览会,Gaffer 画廊,新加坡

墨尔本艺术博览会,Niagara 画廊,皇家展览大厦,墨尔本,澳大利亚

从毛到现在,悉尼奥林匹克公园,悉尼,澳大利亚

澳大利亚当代艺术,香港交易广场,香港

Archibald 肖像奖展,新南威尔斯美术馆,悉尼,澳大利亚

菩提树艺术中心明信片展,墨尔本,澳大利亚

2007 黄金海岸艺术奖展,黄金海岸城市画廊,澳大利亚

ABN AMRO 新兴艺术家奖决赛展览,悉尼,澳大利亚

Blake 艺术奖展,国家艺术学校,悉尼,澳大利亚

野蛮俱乐部艺术奖展,墨尔本,澳大利亚

ABN AMRO 新兴艺术家奖展,墨尔本,澳大利亚

MLC 学校画展,墨尔本,澳大利亚

Darebin 和La Trobe 大学艺术奖展,Bundoora 艺术中心,墨尔本,澳大利亚

艺术为科学,Nellie Castan 画廊,墨尔本,澳大利亚

交叉路,丰田汽车画廊,墨尔本,澳大利亚

Prometheus 艺术奖展,黄金海岸,澳大利亚

Art@mgs 当代艺术展,Motor Works 画廊,墨尔本,澳大利亚

Tattersall 当代艺术奖展,墨尔本,澳大利亚

2006 如果您将收藏…, Deloitte 画展,墨尔本,澳大利亚

吉朗当代艺术奖展,吉朗画廊,维多利亚,澳大利亚

ABN AMRO 新兴艺术家决赛展览,悉尼,澳大利亚

F.J.Foundation 艺术奖展,Warrnambool 画廊,维多利亚,澳大利亚

ABN AMRO 新兴艺术家展览,墨尔本,澳大利亚

墨尔本艺术博览会,Niagara 画廊,皇家展览大厦,墨尔本,澳大利亚

2004 悉尼买得起艺术博览会,东西画廊,悉尼,澳大利亚

2001 新空间—2000,杭州,中国

1999 国际当代书法展,杭州,中国

1997 Pinacotheca 艺术家联展, Pinacotheca 画廊,墨尔本,澳大利亚

中国艺术,维多利亚国家画廊,墨尔本,澳大利亚

1995 中国艺术家,消防局画廊,墨尔本,澳大利亚

1994 避难所,Ballarat 画廊,维多利亚,澳大利亚

1993 Diamond Valley 艺术奖展,墨尔本,澳大利亚

1992 过渡时的中国艺术在澳大利亚,东西画廊,墨尔本,澳大利亚

1990 Idris 画廊艺术联展,墨尔本,澳大利亚

1989 亚洲之光,黄金海岸商业中心,昆士兰,澳大利亚

1988 澳大利亚在东方的镜子,Di Tonetto E Salla 画廊,黄金海岸,澳大利亚

Mayoon 亚洲艺术,洛杉矶,美国

1986 “池社”一系列的艺术活动,杭州,中国

超越开放之门,亚太博物馆,洛杉矶,美国

1985 “'85 新空间”艺术展,浙江美术学院,杭州,中国

中国体育美展,中国美术馆,北京,中国

前进中的中国青年美术展,中国美术馆,北京,中国

评论及作品刊登(部分)

《中国当代艺术史1978-1999》,鲁虹著,上海书画出版社,2013 年

“龙的唤醒”,澳大利亚《时尚芭莎》,2013 年2 月刊

“美女与野兽”,《艺术年鉴》,2012 年7 月刊

“Archibald 奖的肖像”,澳大利亚《犹太人新闻报》,2012 年3 月9 日

“华裔知名画家宋陵勇闯澳大利亚美术界奥斯卡”,《墨尔本日报》,2011 年4 月30 日

“旅澳画家宋陵及其作品”,《联合时报》,2011 年8 月11 日

“池水中的‘池社’艺术家”, 澳大利亚《财经评论报》,2011 年12 月8 日

“艺术家的多元文化调色板”,《时代日报》,2011 年11 月24 日

“宋陵——POP 艺术家”,《ARTicle》杂志第12 期,2011 年

“稳固的影响”, 《Vogue Living》, 2010 年秋冬期

《Art Asia Pacific》,封面《中国美术报》“池社”专题,2010 年11-12 月刊

《万花筒》,Niagara 画廊出版社,2010 年2 月

《美术的故事——从晚清到今天》,吕澎著,北京大学出版社,2010 年

《20 世纪中国艺术史》,吕澎著,Edizioni Charta,意大利米兰,2010 年

“宋陵与保罗·格莱斯顿的对话”,《艺术》杂志第七期,2008 年11 月

“天才冲程”,《艺术市场报告》第29 期,2008 年8 月

“艺术在画廊附近”,《时代日报》,2008 年2 月2 日

“点状带来新的启发”,《太阳使者报》,2008 年1 月29 日

《’85 美术运动——历史资料汇编》,高名潞编著,广西师范大学出版社,2008 年

《’85 美术运动——80 年代的人文前卫》,高名潞编著,广西师范大学出版社,2007 年

“艺术家的画笔和起因”,《太阳使者报》,2007 年7 月28 日

《20 世纪中国艺术史》,吕澎著,北京大学出版社,2006年

“新的社会评论06’”,《艺术》杂志第65 期,2006 年12 月

《后’89 中国新艺术》,亚洲艺术文献库,2001 年

“灵感是艺术家的旅途”,《时代日报》,1992 年4 月29 日

《中国现代艺术史》,吕澎、易丹著,湖南美术出版社,1992 年

“中国文化的展示”,《时代日报》,1991 年2 月

《中国当代美术史1985-1986》,高名潞等编著,上海人民出版社,1991 年

“当代中国艺术家调查”,中央电视台,1988 年

《江苏画刊》1987 年第12 期(总84 期)第11 页,栗宪庭《我们最需要》一文插图,作品《无意义的选择?》三组

《收获》1987 年第5 期(总84 期),封二,作品《人的管道》

《东海》1987 年第4 期,封二,作品《女球手》

《美术》月刊,1987 年第2 期(总230 期) 第8 页,《无意义的选择?12 号》、《无意义的选择?11 号》

《美术思潮》1987 年第1 期封底,耿建翌、张培力、宋陵等人作品《池社作品2 号——绿色空间中的行者》

《新美术》1987 年第1 期(总27 期),作品《一号工作台》

《西湖》1986 年第12 期(总142 期)封三,作品《人·管道之四》

《江苏画刊》1986 年第9 期(总69 期)第17 页,“新空间作品辑”,宋陵《遥感》

《文化娱乐》1986 年第6 期封三,作品《人·管道之一》、《人·管道之二》

《江南》增刊,1986 年三月,封二,作品《白色管道》

《美术》月刊,1986 年第2 期,封面作品《遥感》,内页作品《人·管道》、《白色管道》

《中国美术报》1985 年第45 期,“新潮美术家(四)浙江池社”张培力、耿建翌、宋陵

《江苏画刊》1985 年第8 期(总56 期)第38 页,作品《地平线》、《光与影》

《富春江画报》1985 年第7 期(总389 期), 封面作品《船台世界》

《富春江画报》1985 年第5 期(总387 期), 连环画《阵痛》

《新美术》1985 年第2 期(总20 期)封二,作品《船台世界》

《新美术》1984 年第4 期(总18 期),作品《大海铺路人》

《青年报》1984 年7 月13 日第五版,作品《大海铺路人》

《美术》月刊,1984 年第9 期(总第201 期),作品《大海铺路人》

收藏

余德耀艺术基金会,雅加达,印度尼西亚;上海,中国

龙美术馆,上海,中国

ANZ 银行,墨尔本,澳大利亚

悉尼艺术银行,悉尼,澳大利亚

迪肯大学,墨尔本,澳大利亚

Hawkesbury 艺术收藏机构,澳大利亚

美国亚太博物馆,旧金山,美国

私人收藏遍布澳大利亚、香港、新加坡、中国、美国以及英国等国家和地区。