出品人:夏万里

学术顾问:周韶华 左庄伟

艺术总监:朱志刚 谢海

学术主持:谢海

参展艺术家:陈 浩、戴少龙、邓达平、方景华、贺兰山、何唯娜、李佰虎、李邦耀、刘彤彬、李锦涛、瑞 莲(爱尔兰)、汤宁容、王 飚、王国斌、谢 海、袁晓舫、张建华、张 展、朱志刚

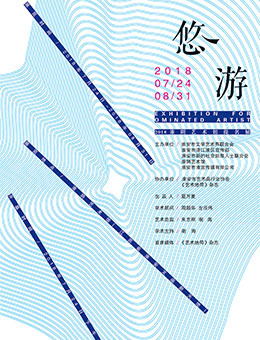

由谢海领衔的“悠游——2018淮阴艺术馆提名展”名单已出,7月24日相约淮安

一条路,是由一块一块石头砌成的,一部200万字的小说,是由一万个200字组成的。一个真正的梦想,是由每天做一点来达成的。在将近3年的坚持中,淮阴艺术馆始终不忘初心,点点滴滴、事无巨细地追逐原初梦想。即将到来的7月24日,淮阴艺术馆打造的一年一度的年度展“悠游”将如约而至。

本次展览仍由淮安籍文化学者、艺术家谢海领衔,和陈浩、戴少龙、邓达平、方景华、贺兰山、何唯娜、李佰虎、李邦耀、刘彤彬、李锦涛、瑞莲、汤宁容、王飚、王国斌、袁晓舫、张建华、张展、朱志刚共19位艺术家一起,组成了“悠游——2018淮阴艺术馆提名展”强大的展览阵容。

相比前面两届“悠游”,实际操作人由理论家、策展人吕明翠变成了艺术家谢海,让人忍不住好奇,这届“悠游”到底传递了怎样一个概念?17日,刚刚主持完国家艺术基金“汉字艺术”项目开班典礼的谢海说,“悠游”项目的展出暨出版、推广、研讨,今年重点关注和研究艺术家绘画语言、个人艺术风格的孕育过程与成熟的规律,进入当代艺术史学史研究的深水区。从某种意义上说,艺术家做策展人,不是毁原著,就是神助攻。由谢海亲自加持,身兼“悠游”原创作者和学术主持两职,保证了本次展览最大程度的还原和再诠释。

坚持梦想并非易事,因为很多人已经学会了接受一种放弃追求梦想的生活,只安于现状。但是艺术之火经常就在我们最不经意的一霎那,让我们会再次听到那个遥远的呼唤:呼唤着一种充实、有目标、有激情、有意义的生活。这种呼唤会一直萦绕耳畔,如影随行,即使我们试图用理智和成熟使之沉默,最终仍会发现它是我们骨子里的一团火焰,永远不会熄灭。

缅怀的两种形式

为“悠游——2018年中国当代艺术邀请展”而作

文/谢海

“悠游”的项目搞了三届,一年一届,每年7月24日开幕,展期一个月,雷打不动。

“悠游”项目的全名叫“悠游——中国当代艺术邀请展”,是我为我的发小夏万里伉俪专门策划的年度品牌展览。2015年,夏万里在我的鼓噪之下,创办了一家非盈利的学术机构——淮阴艺术馆,它的出现让古城淮安平地而起了一个高端的艺术交流、艺术推广的平 台,三年间,国内一线的理论家、批评家、策展人和艺术家纷纷赴淮安策划展览、举办研讨,在淮阴艺术馆推出了一个又一个的高水准展览和活动。“悠游——中国当代艺术邀请展”作为年度大展,每年邀约的艺术家选择标准是:美术史节点上有意义的艺术家+最当红的艺术家+话题艺术家,他们的在场和他们作品的展出,形成了现在淮阴艺术馆的态度和研究方向。夏万里在这样的学术观点上和我高度一致,但是,他不喜欢我提的展名,他喜欢称这个展览为“悠游——淮阴艺术馆提名展”,我们相持不下,尽管可以兼容,但是无法形成文本。最后,他大,我妥协,一年叫“悠游——淮阴艺术馆提名展”,一年叫“悠游——中国当代艺术邀请展”,称谓不同,意思一样。

夏万里的自信在于,淮阴艺术馆年度提名展所邀约的艺术家是从现象学角度而言的,是从学术谈学术的,多年的组织策划工作也使得活动运营团队做得就是最好的;我的自信在于,我所提名的艺术家要么是我长期关注的,要么是当年度业界最为关注的,放在我的家乡、放在淮安和放在任何一个城市意义相同,我有能力动用媒体资源将活动的意义最大化,角度不同,意思也一样。

今年的年度展,又叫回了“悠游——淮阴艺术馆提名展”,可能弄混了不少朋友,到底这是一个什么样形制的展览?对于我而言,展览叫什么名字不重要,也不要紧,知道“悠游”就行。这两天,老帅哥汤姆·克鲁斯又出现了,他为他最新推出的《碟中谍》在全世界站台,《碟中谍》是一部系列电影,2018版的是第六本,今年的片名叫:全面瓦解,全名是《碟中谍 6:全面瓦解》。我想说的是,你记得这部电影前面几本的名字吗? 没用想,你不记得的,但是,你记住了《碟中谍》。

一

展览办到第三届,策划团队有点身疲力竭的感觉,所有的气力似乎都在前面的两届耗费了。如果想超越前面的屏障,还是要花费一些脑经,至少要有一些新的点子的。但是,策划可能是一个点子,绘画却不是一个点子,至少不仅仅是一个点子。绘画要么有思考、 有创造,要么有精神、有生命,一个点子如同尘埃,它不形成质量和力量,最多只会让你打个喷嚏,引起一个小小的刺激。关键是,这个点子有多少的含金量,在实际操作中是否切实可行,如果这个点子是别人的,那么好,我们都已经有免疫能力了——还能刺激吗?

展览最终是要凭作品说话的。所以,我们前面两届的“悠游”邀请展对那些一招鲜吃遍天的艺术家和他们的作品是排斥的,尽管这些艺术家通常非常的有名,但是,美术史只对他们的改变进行了有效定位,并不是对他们一如既往的重复予以肯定。我们同时反对一 个艺术家和自己的过往进行无理由的“引刀自宫”—— 在很多时候,这当然也是一个艺术家成长的必由之路,没有时间的沉淀,我们不一定分不出好坏,只是懒得做未卜先知的判断。

从这个角度讲,或许我们得到一个不同于往届沈伟、陈晶、吕明翠三位批评家给予的学术判断,沈伟说:

艺术是一件美好的事情,关系到理想与现实,大俗与大雅。在当下艺术更注重个性与无所顾忌之时,悠游就成了最理想的状态,它决定着艺术的品质。

陈晶很诗意的认为是“‘悠游’是对现代都市生活的 一种奢侈的馈赠”,进而又从学理的层面说:

悠游,比之逍遥游少一分浪漫不羁,多一分内心的笃定,更偏向于儒家的色彩。此次展览所汇聚的画家,即非隐士,也非泥古不化,他们的生活状态实际上积极入世,常常抑制不住自己的使命感,一起高谈阔论指点江山; 但同时骨子里相当清高地经营着自己的精神家园,保持着一份中国传统文人对人生的诗性领悟。

作为“悠游”项目的实际操盘手、策展人吕明翠说:

我理解的悠游是一种高大上的、雄壮的、积极的、向上的力量,是带有诗性的、伟大的精神旅行意味,是在理想和现实之间寻求诗意又保持清醒,努力构建艺术追求,把遥不可及与唾手可得处理的恰到好处。

通常,一个概念的提出,不管如何解读都是从一个切口直指本体,哪怕是反对的,意见相左的观点。还好,他们基本认同我的观点,我在 2016 年“悠游”项目落地时,提出的是这样的主张:

淮阴艺术馆要举办一年一度的年展,我把它定名为“悠游”。取这样中性的学术主题是便于让该年度有思考、有实践的艺术家脱颖而出——或者说,只要游于艺、轻功利的艺术家都是我们邀约的范围。

从这个角度看:2016年我们提名的艺术家是:陈浩、杜海军、封加樑、马波生、沈伟、唐应山、王长明、谢海、谢中霞、于振平、朱志刚;2017年提名的艺术家是: 曹跃、陈向兵、戴少龙、封加樑、李鹏、王东春、王清丽、王长明、魏志成、文祯非、谢海、谢中霞、薛扬、张展、朱志刚;今年我们提名的艺术家是:陈浩、戴少龙、邓达平、方景华、贺兰山、何唯娜、李佰虎、李邦耀、刘彤彬、李锦涛、瑞莲、汤宁容、王飚、王国斌、谢海、 袁晓舫、张建华、张展、朱志刚,除了朱志刚和我,属于劳苦功高,有一点“蹭龙套”的意思外,基本上吻合我最初的学术意图。

二

无可争议,今天的展览为学术研究提供了开拓性的贡献。一个标准的、不被市场所左右的展览,需要从整体策划、学术和科学管理的层面做到尽善尽美、做到可持续发展,并且,需要完成必要的学术梳理和公共推广。

那么问题来了,淮阴艺术馆既是一个有博物馆性质的展览机构,又因为有像我这样的美术史研究者的深入参与,它必然会陷入一个各自管理的双重世界之中——这个问题从夏万里和我在展览的名字所持的不同立场上,就已经初露端倪。

曾任《Aet Bulletin》主编的理查德·博莱特早些年就对私人财团、基金会旗下的艺术机构提出质疑,他认为,秉性、倾向和机遇会左右艺术史家的职业取舍,会过于操劳具体的管理事务,很少有时间去跟进学术研究的进展,或参与学术兴趣领域的讨论。

博物馆的公共推广、大学的常态教学,我们都称之为“教育”,但是,很显然,他们的出发点和目的有很大的不同。博物馆收藏的是通过时间洗刷、被艺术史家认可的作品,展览却不一定是这些作品,特别是用于租赁的临时展厅中的作品;大学则是一面剖析艺术史中的艺术家和作品,一面又在研究所或教授的工作室进行新方法论或者是找寻新图式的探索。

博物馆要求的是“典藏级精品”,大学里的科研或者说艺术家成长过程中不断在创作地可能是博物馆不喜欢的艺术品,那么,这两个行业事实上已经形成了我们当下艺术生态的现实,他们互不理睬,各自沉溺于各自的职业道路,并渐行渐远。

现在的很多展览都是一个不折不扣的华丽奢华的快餐展览,虽然同样邀请了专业的理论家主笔、专业的策展人操刀,邀请的也是很不错的艺术家,但是这样的展览还是过于的流行,明显少了一份剥茧抽丝的紧凑,一种令人窒息的层层递进和一种令人意想不到的惊喜。 艺术家不再是陷入迷局,寻求身份和图式的认同,揭开艺术本体的往往是直截了当的呈现,艺术家的想象力和作品张力在这里丧失殆尽,退而求其次地成为了简单的艺术家最新的成果报告。我想不通的是,艺术家尚还健在,他们发展的可能性还在继续,既然不是一个盖棺论定的个人回顾展,为什么不以他们“在路上” 的状态为美术史研究、为艺术家本人和其他艺术家的创作提供一个阶段性的评估?我想,如果策展人不是受到艺术市场的制约,策划的先天硬伤必定为展览打上了“平庸”两个硕大无朋的大字,而沦为披着学术外衣的商业展览。

迫于生计,我和业界的很多朋友都会做一些商业的展览,这并不丢人。这很像我们写文章,不能都写完全思辨哲学般纯理论的文本,我们也要吃饭,而且还要有尊严的吃饭,甚至还想吃得好一点,于是,我们也会选择在自认为不能超越的底线写一些看似并不靠谱的文章。只是,这些文章仅仅是点赞性质的,仅仅是说明的性质的,一般与美术史没有关系。同样,也做商业展览,宛如文艺片的导演执掌商业大片,是一种调剂,是一门生意。但是,如果只做商业,我们又会放不下自己的长袍马褂,所以,我们会在较短的时间内回到艺术的本身,对待艺术的问题。

不过,商业展览太诱人了,商业的文章也太诱人了,因为钱实在太诱人。商业的展览很好做,整个展览只要符合市场规律,选择艺术家只要是市场好的,凭我们的老脸邀请他们并不难,而我们要做的工作只是想一个感觉学术的展览标题,进行学术的再加工和一些拼贴工作即可。在“裁剪”卖点时,有别人的思路也没有太大的关系,只要市场有表现,出资人满心欢喜,媒体人报道的跌宕起伏,悬念迭生,视觉效果一流、市场表现一流即可。

过分的市场化,让偏文艺的、偏理想化的展览无路可走,这至少在根源上为学术呈现和学术梳理的实际操作打了折扣。那么,无功利的、商业展览反面的纯学术展览又是一个什么样式呢?于是,这又绕回了我为什么要做“悠游”项目,我是怎么样做“悠游”项目上来。

三

乾嘉诗坛上,狷介的淮安人潘德舆主张“学以克己为要”,以为“天下之大病不外一‘吏’字,尤不外一 ‘例’字,而实不外一‘利’字。”意思是管事的人太多,官太多还没有规矩,不思改革,他们只忙着追逐金钱,此语可谓切中时弊,体现了其励精图治的政治抱负。其实,从某种意义上说,把他所说的“天下”换成策展人,又何尝不是绝妙的精确。

经世致用的潘德舆曾著《养一斋诗话》十三卷,《诗话》的基本思想是继承传统的“温柔敦厚”的诗教原则,批评袁枚为代表纯“性情”观点,强调文学作品的教化作用,要求诗歌内容“纯正”和“无邪”,重视诗的“神理意境”,认为诗歌的“教化”是在潜移默化中进行的。潘德舆的诗歌理论代表了当时进步知识分子对于诗歌创作的主张和心声,今天看来,依旧有着现实的意义。通过功成名就艺术家的典型性作品,我们可以看到美术史的流变,这是美术史学家的视角;透过艺术家的创作脉络,我们可以看出艺术家对于西方美学形式和技法的追随,也能洞察到艺术家对中国社会在快速适应世界的过程中发生的种种巨变的反思,这是美术批评家的眼光。

“悠游——淮阴艺术馆提名展”和“悠游——中国当代艺术邀请展”换句话说,是淮阴艺术馆先制定标准,然后按照标准去寻找艺术家,还是艺术家只管自己的创作,我们认为他的工作有意义,我们去邀请他。没有对与不对。

两种策划思路,涉及到“两种艺术史”。虽然,我们一直讲,前者已经成为社会学、历史学的附庸,后者在探讨的是艺术在当下何为,不过这都没有用。有用的是,博物馆的的确确地收藏到或者邀请展出了有关社会的、经济的、政治的作品,这样的作品使得博物馆人气爆棚,使得博物馆自身估值大幅提升,有了这样有切身利益的表象,有建设性的批评、有引领性的提示甚至一般意义上的学术研究都是妄谈。后者要复杂一些,美术批 评家所观察的当下艺术家创作却是另外一番图景。他们往往止步于艺术对象的美学层面,重视作品的意义,而不关心作品的价值,同时,更多关注地是对艺术本能的爱慕和欢愉,至少,不会想甲方是谁?客户是谁? 我怎么样讨最终的买受方高兴,还断言不受艺术已然是权利工具的奴役。

二十世纪终结后的中国已经进入了一个惊人的意气风发的阶段。对美术史而言,上个世纪最后的20年我们上演了西方美术史自文艺复兴以降的 300 多年的历史,很多成功的中国艺术家在经历这些巨变时,都作为见证者参与或者说扮演了其中重要和不重要的角色,催生出了消费西方艺术几百年历史的艺术家和艺术作品,借用西方的样式和观念,通过反思和致敬的方法,开辟了一种前所未有的、中国传统绘画临摹式的“创作”。在这样的时代背景下,当代艺术家对西方艺术家的挪用和抄袭也就完全具备了合理性,导致短短几十年中,这样的作品全方位地席卷了中国。

1917年,如火如荼的现代艺术发展到了一个绝对峰值的高度,杜尚出现了,他拎了一个小便器到美术馆展出,从而改变了美术史的线性轨迹。同时,他还曾在《蒙娜丽莎》的现成品上画了两撇胡子,使这件旷世名作和他发生了关系。但是,杜尚绝对不会再拿一件其他的现成品作为自己创作和思考的延续,也不会在其他耳熟能详的作品上画上两笔,因为他的这两件作品已经完成了。不曾耐心的研究杜尚不会知道,杜尚的艺术具有两面性,他一方面在现成品上签个名就变成了自己的作品,另一方面,他一方面也进行最为细致繁琐的作品创作,他的《大玻璃》从画草图开始到最后停手,用了11年时间;《手提箱里的盒子》从1938年起动手,一直到他过世之后才全部装配完毕;他的最后一件作品《给予》,是用22年时间完成的。光看到贼吃肉,没看到贼挨打——没有人愿意谈及杜尚的耐心。

1949年的一天,卢齐欧·封塔纳 (Lucio Fontana) 用一把尖锐的剃须刀划破了自己的单色画作,《空间交响曲》就这么诞生了。用刀和尖锐的物体在画布上画上几刀和戳上几个洞让他推开了现代艺术的另一扇窗户,也一举形成了艺术界新的标杆。不过,封塔纳也 只是在1949年、1950年间进行这样的创作,后来,他创作了大量包括陶瓷、架上绘画、工艺与霓虹灯等不同风格的作品。

在鲁迅“没有拿来的,文艺不能自成为新文艺”拿来主义的影响下,对于西方美术功利主义的解读,将我们在畸形社会的热切心态和日常欲望放入了作品之中,这是我们上个世纪末艺术家们的集体病症,这些未经处理和有效嫁接的图像有如拙劣的复印技术,反射出那个时代的种种问题。而熟谙美术史发展的艺术家在此时此刻则以自己的方式,面对短暂的阵痛给予了理性的回应。他们通过使用数据、通过海外生活和学习,开始了对世界美术潮流的分析,使得角色身份置换迅速,丰富了艺术语言的表达,一度让世人为之 侧目。

四

今天,已经被研究、需要被还原的传统绘画技术,和以重绘过往的方式继而改变当下已经成为了非主流,然而各地博物馆、美术馆和展览馆不断修建和提升,需要大量的藏品充实库房和展厅,加上高等美术院校教学体系、评估体系的格式化,使得非主流变成了主流。而主流呢,因为缺乏必要的场所展出,缺乏宣传的支持,缺乏理论家的抬爱,又回到了各自艺术家的工作室,成为了非主流。

主流和非主流角色的不断互换,原本是批评家操心的事情,但是,现在连“悠游——淮阴艺术馆提名展” 和“悠游——中国当代艺术邀请展”也为此操碎了心。我们不能像学术研究那样,不计时间成本的得到更为精确的答案,也无法在一段时间内寻求多样的观点来证明谁会更高级一点,在这两种艺术史的关系似已严重的历史当口,我们只能选用“二一添作五”的中庸办法,让人无限唏嘘。这种选择的结果是,如果犯错,我们只会犯一半的错,我们有掉头的机会;当然,如果成功,我们只能成功一半,还有增长的空间,进步的可能。

中国式的中庸理论用在做人的策略上,是一个不错的选择,但是,之于做事就会有无数不堪的后果。所以,我可以妥协“提名”,但是毅然决然地坚持“邀请”,至少“邀请”不会牺牲对素人画家、默默无闻而又笔底有丘壑的艺术家的邀请,也不会丧失地域文化比较 作为代价。

能不能有一种方法能将“两种美术史”的现象合二为一?能不能把淮阴艺术馆的品牌展览“悠游”的策划方式合二为一?这不是一个伪命题。在很多人看来,这样冗长的探讨似乎有点小题大做,但是,一个不是基金会旗下、不是政府财政拨款的非盈利性单位,其中将会面临的问题、特别是生存问题和心理预期价值的问题上迟早将会浮出水面。16年前,我和我朋友创办《美术天地》杂志,我提出了如何在夹缝中野蛮生长继而按计划成长的设想,远比现在复杂的多,我们讨论,我们争吵,不断矫正曾经犯过的和大概率可能会触及的错误,小心翼翼,如履薄冰。当时,所有看我们做杂志的同行,都觉得我们过度的杞人忧天,现在呢,当年和我们一起在全国各地办期刊和艺术民刊数以百计的同行,全军覆没,无一幸免。

现在,还没有到我们总结淮阴艺术馆成果和不足的时间节点,不过,我们和越来越多的大学、研究机构、媒体人达成一种默契,对艺术家的选择、对展览的选择形成一个异常苛刻的范例。2018年的“悠游”项目, 我们对艺术家的选择可以说明我们的两难,也可以说明我们的应对方法。

事实上,法国人早就做了这样的划分:卢浮宫主要收藏从古代埃及、希腊、埃特鲁里亚、罗马的艺术品直至中世纪的雕塑以及绘画;奥赛博物馆则把精力着重展示现实主义、印象主义、象征主义等19世纪下半叶至20世纪初期流派大师辈出的时代和他们的作品;而蓬皮杜艺术中心是二战以后所有近现代艺术品的主要汇集地。多么显而易见、目标明确的一个方案,多么熟悉的名字和地方,往往,我们太过熟悉,而忽略了她们的存在。而我们所有的左右摇摆,只不过是金钱作祟或者是起了贪念罢了。